导 语

在学校领导的关心、支持下,7月8日,经济管理学院学生干事陈玥乔、辅导员严丽华、李月萍以及电子商务教研室邹佳利老师带领“电商助农,乡村振兴”社会实践队9名优秀学生赴若尔盖县求吉乡开展“青年志愿者助力乡村振兴”专题党建活动。团队通过宣讲红色故事,开展电商直播,实施结对帮扶,共话乡村振兴。

聆听长征红色故事,重温往昔峥嵘岁月

学校结对帮扶的甲吉村、麻藏村所在的求吉乡,红色文化是一张重要而独特名片。这里,是红军长征三过草地的主要集结处;这里,是红军三大主力同道出川的唯一通道;这里,是红军克服张国焘右倾分裂主义、维护中国共产党和红军团结、坚持北上方针的策源地。团队沿途拜访了“求吉寺战斗遗址”“毛泽东旧居”“周恩来旧居”“红军三军同道北上纪念碑”等著名红色景点。团队通过抖音直播,讲述红色故事,传承和弘扬红色文化,激发大家的爱国热情和民族自豪感。

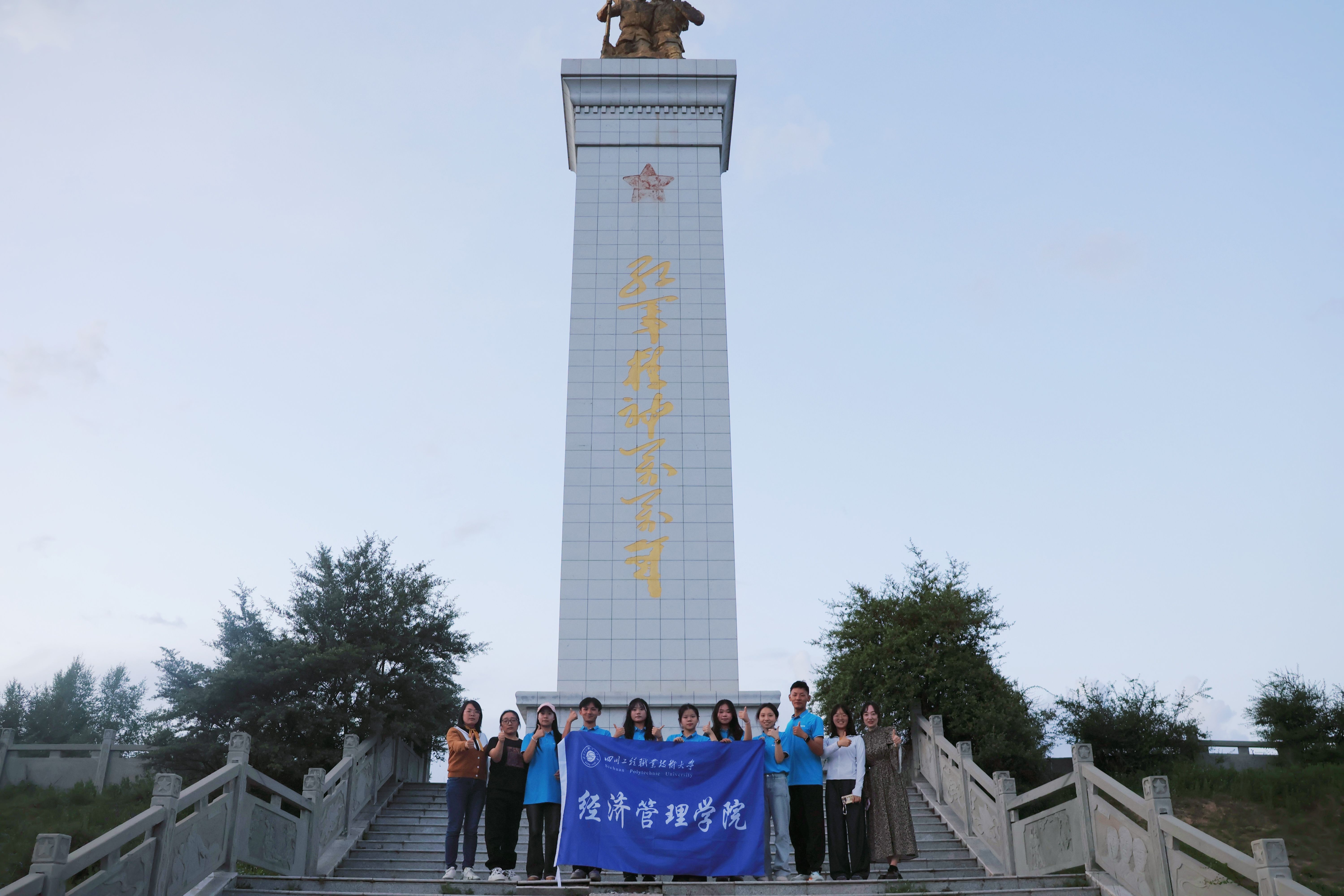

在甲吉毛泽东旧居“七天七夜”展区,清晰展现了毛泽东等领导人坚守北上方针、与张国焘分裂行径斗争的坚定信念。“红军筹粮规划图”印证了红军严明纪律与藏族同胞的“牦牛革命”情谊。周恩来牙弄村旧居保留了当年陈设,周边红色文化墙述说着长征历史。包座战役求吉寺战斗遗址铭刻着战役的关键意义——为红军北上撕开通道。红军后代供产大叔动情讲述其父辈在包座战役中的壮烈:“打得天昏地暗,抱着‘死也要打通北上路’的决心冲锋!”乡亲们冒死支援,军民同心,“那股拧成一股绳的劲儿”,让红军坚信胜利。冰冷的史料在此化作滚烫的热血与信念。最后,团队在求吉乡三军同道北上纪念碑下,回望1935至1936年三大主力由此北上的足迹。每一寸土地都浸透着先辈的赤诚与坚韧,是信仰的重量和团结穿透艰险的永恒坐标,留给后人最厚重的精神财富。

供销社里直播忙,藏族青年学电商

“授人以鱼不如授人以渔”,直播培训是“电商助农,乡村振兴”社会实践队此行的首要任务。邹佳利老师在每一个关键知识点讲解完毕后,立即安排学员进行沉浸式实战演练。学员们分组实操,亲身体验从“抖店”后台装修、产品详情页上架、定价策略设置,到最终启动直播的全流程操作。团队全程伴随,一对一耐心指导,手把手解决操作中的疑惑,不厌其烦地传授镜头感培养、节奏把控、观众互动等核心运营技巧。

最令人欣喜的蜕变发生在青杠木耳的专场带货直播实战环节。起初,面对镜头和陌生的直播流程,部分学员难免紧张,甚至有些“不敢说”。但在讲师团队的持续鼓励和细致辅导下,学员们勇敢突破自我。尤其有两位藏族学员的进步堪称飞跃:她们从最初的拘谨、表达略显生涩,到逐渐克服镜头恐惧,最终能够自信流畅地播完全部预设脚本。更可贵的是,她们开始灵活运用所学话术技巧,结合本地特色和文化背景,用真诚质朴的语言介绍家乡好物,展现出独特的感染力。直播间的人气和互动数据也随之稳步提升,实战效果显著。

本次培训不仅系统性地提升了学员们的电商直播运营能力,更重要的是点燃了他们用新技能推介家乡、增收致富的信心与热情。看着藏族青年们从“不敢播”到“能播好”的成长,我们更加确信,电商直播这把“金钥匙”,正在为求吉乡的特色产业发展和乡村振兴打开一扇充满希望的大门。求吉的好产品,正通过这些年轻的声音,走向更广阔的市场。

驻村干部到基层,产业振兴绘新篇

拍摄驻村干部背后的故事也是团队此行的重要任务之一。七月的若尔盖,阳光灼烈,驻村干部刘旭老师的脸已晒出高原红,眼角的皱纹是风刻下的“勋章”。前往木耳基地的路上,牦牛如黑珍珠散落草甸,经幡在风中猎猎作响。大棚里,菌棒整齐排列,黑木耳如油亮的小伞蓬勃生长——青钢木屑培育的产业,让深山焕发新生。镜头从木耳上移,最终定格在刘老师粗糙的指尖,木屑与皲裂的皮肤无声诉说着坚守。

次日,驻村干部陈希才老师带我们走进上黄寨村的烟火深处。他熟稔地叩开每户木门,我们把带来的资助物料赠与村民并与其共话家常。更令人动容的是山坳里的幼儿园——我校援建的方寸天地,让九个孩子不必跋涉求学。拍摄时,镜头因震撼而轻颤。

这几日的见闻时时触动着团队的队员们:民宿虽简朴,主人却热情淳朴、乐观豁达;两村自然条件差异明显,但干群同心、奋发自强,村容村貌已焕发新生;驻村书记虽到任不久,却以真心换真情,既吃透政策又深谙民情,与藏族群众亲如一家。最后一天,草坝联谊会上,藏族群众增收的笑脸与孩子们分享的零食,交织成乡村振兴的鲜活注脚。临行前,藏式建筑里的伟人故居,将红色记忆深烙心间。三天下乡,镜头记录的不只是风景,更是人与土地、坚守与希望的故事。

结语

此次若尔盖之行,团队师生们既领略了壮美风光,更深刻体会到红军长征的艰难与当下幸福生活的来之不易。面对雪山草地的重重考验,红军以坚定信念开辟胜利之路。这种精神正是乡村振兴所需——以同样不畏艰险的勇气破解发展难题。作为新时代青年,我们更要传承这份红色血脉,以长征战士的担当走好属于我们的新长征路,在乡村振兴中践行初心使命。